Peter Ivy大學就讀著名的羅德島設計學院,以玻璃為主修媒材。對他而言,玻璃的魅力在可以瞬間改變形體,是一種流動的雕塑。關於玻璃的創造性與工藝技術都在此時期奠下基礎。

吹製玻璃是一項十分耗費體力及專注度的團隊工作。燒紅的玻璃熔漿從窯中取出,從宙吹,塑形,修整,每個步驟都在片段內完成,考驗著與助手的默契反應。Peter Ivy卻形容這樣緊湊的百秒接力『像在跳舞』,由眼神意會掌握進退的節奏。

身為一名創作者,Peter Ivy善用玻璃素材的虛無特性,而保存一直是Peter Ivy作品重要的概念。

1995年發表的Bubble Holder是Peter Ivy最為人所知的作品,圓形的透明罩頂內,端置著更加脆弱無形的泡泡,集結高超的工藝技巧與藝術家的浪漫思考,至今仍不定期接受預定中。

與日籍妻子的婚姻是Peter Ivy由純藝術創作轉為日用器皿的契機。

Peter Ivy到日本富山後建立自己的工房『流動研究所』,以工作室形態持續創作。

輕盈,透澈,略帶點冷冽的距離感,是Peter Ivy器皿的特色。初見時不免小心翼翼,卻又忍不住想親近,具有馴化使用者的獨特魅力。也許是舞蹈般的創作節奏,也許是藝術創作的浪漫寫意,才讓Peter Ivy的器皿多了那麼些與眾不同吧。

—

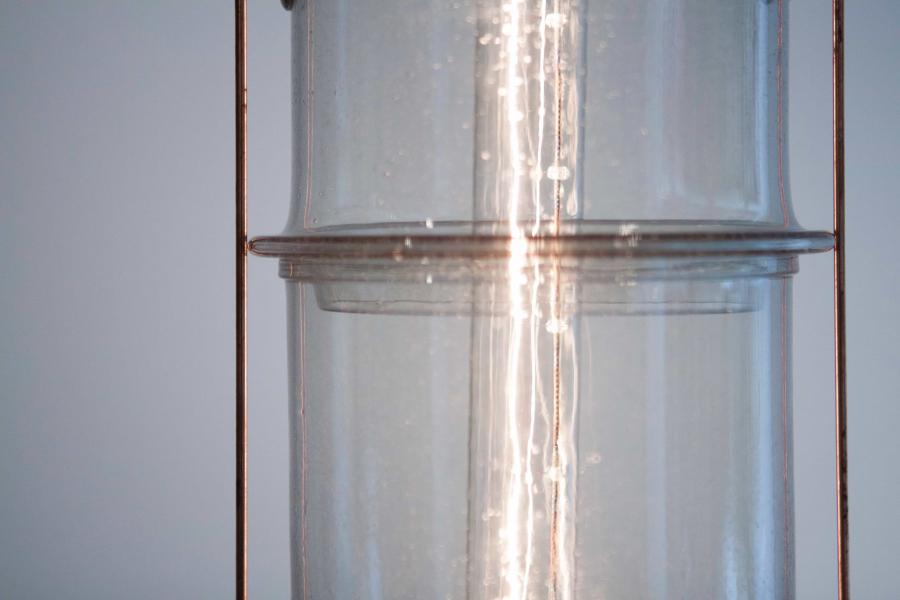

由上下兩個玻璃槽對扣,再由銅線嵌住固定,形狀就像膠囊一樣而得名。特製的長型燈泡,點燈時可以看到電流上下的竄動。與其說是燈具,不如說是光的保存容器。

—

玻璃與其他材質的結合是Peter Ivy是Peter Ivy喜歡的創作方式。像戴著銅線耳機的保存罐原本是Peter Ivy設計來存放家裡的穀物,是Peter Ivy最受歡迎的系列作品。

—

製作玻璃的過程中,氣泡與脈理常被視為不完美。Peter Ivy卻恣意將其當作作品的一部份。玻璃紙鎮,懸浮著水滴狀氣泡,彷彿時間的凍結。

Peter Ivy

出身美國,玻璃作家。在日本富山縣以工房「流動研究所」為據點,從藝術作品到日常使用的器皿皆有涉略,製作著多樣的玻璃品。簡單又洗練的線條之中,油然而生的溫度感為其作品特徵。「比起著重使用這件事,我更在意每一件玻璃品美的完成度。」因著其特有的信念,而受到許多客人的關注。目前在家庭與育兒的日常中,也持續創作著。

|小器藝廊 +g|

台北市大同區赤峰街17巷4號1樓

電話:02-2559-9260

營業時間:12:00 – 20:00

FB:xiaoqiplusg

IG:xiaoqiplusg